早期的博物馆陈列方式都是以“展品”为载体,而忽略观众的体验感。随着时代进步,文化生活的日益丰富,观众对博物馆功能需求更加多元化,观展的需求已从简单的看文物,逐渐发展为与文物和展陈空间进行情感性互动。展示设计思维方式逐步转向关注展览故事内容的叙事和观众接受反馈方面。

习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时强调,“我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。”[1]展陈设计的工作就是在历史文物和观众之间建立一座沟通的桥梁,这就推动着展陈设计工作者要不断研究和拓展展陈设计理念,针对不同的展览主体建立不同的展陈文化空间氛围,突出文物的历史文化意义。

一、空间叙事理念的展示设计方法

空间叙事理念运用在展示空间内,通过对空间结构、空间层次、空间形态、展品组合、色调情感、科技动态的叙事化的设计,每部分空间设计都具有故事的连贯性,呈现的空间效果有真实感。空间叙事的创新展览的思维方式将内容设计、形式设计和观众需求有更好的关联,展品通过多元的形式设计能够活化起来。

博物馆展览叙事就是借助空间进行情景叙述,这种叙事表现不仅存在于文本中,也存在于舞台戏剧空间,以及展厅展示空间之中。如借助戏剧空间概念来观察展示空间设计,展示不再是简单的静态空间,而是环境、人、空间与展品之间时空关系转换,从而创造出具有展示空间与时间意义的艺术表现。在提升空间的感染力同时,加强人们对博物馆空间的解读与体验,使之具有更强的主观能动性。

通过对展示空间设计的一系列分析和表达,可以发现物、空间、人之间是相互关联的,而展览最终目的就是要把这些关联建立起来。在进行空间叙事设计时有以下几方面需要重视:

(一)重视视觉体验

博物馆空间设计的审美原则强调空间形式与展览的主题内容相统一。通过符合展览主题内容的艺术氛围的营造与空间形式的结合,展示出展品深层次的文化内涵和背景故事,将展览内容最有效地传递给观者。

(二)重视逻辑统一

空间叙事性设计的重点在于体现主题内容与展览空间的互相结合,以主题思想为核心,通过叙事过程将每个空间不同的主题情节串联在一起,把包括装饰、标识、字体、光线、色彩等元素贯穿在每个空间内,使展览从始至终都呈现出整体的形式语汇,不会造成平铺直叙的效果。

(三)重视多元需求

设计师要与观众共同存在于叙事的空间中,双方都要注重认知感受和体验感。展示叙事不是一个讲述给观众的单向过程,设计师首先要打动自己才能感动观众,观众和设计师具有两重性即是知觉者又是空间叙事的参与者,每个人的文化背景和阅历具有差异,往往会按自己的理解去感受展示空间的精神体验,这样的情感体验才具有真实性。无论是设计师和观众谁掌握着叙事的话语权,最终叙事呈现的载体和意义都集中体现在空间构建的形态及其空间的认知体验之中。[2]

(四)重视独特表现

设计概念要重视展览的历史文化脉络、尊重地域文化特征,不能脱离本土地域的传统与特色。要努力挖掘和提炼不同地域、民族、时期的历史文化遗产,用现代的空间叙事理念去诠释和传承鲜明的地域文化特征,无论从设计思想和理念还是到空间组织、设计中的地域文化会使得空间叙事的元素变得丰富而具有自己的特色。

二、空间叙事设计的要素分析

展览空间叙事是为展览叙事对象服务的,在设计之初,对展览叙事对象的特殊性进行深入的分析,再借助展陈叙事的设计手法进行叙事空间设计,能更准确地定位空间叙事设计的具体空间元素,如三维空间形态,墙面及展柜材质,空间色彩倾向,展陈灯光语言等。

三、空间叙事理念的展示设计应用

在展陈空间设计中,设计语言与展陈内容结构需相辅相成,相互关联,以达到展览设计与内容的完整统一。所谓关联,就是通过提取展陈大纲的核心线索对展陈空间设计叙事形态进行抽象性提取。准确把握展陈大纲的核心线索是展陈形式设计的前提,其主要目的在于通过核心线索的主次关系指导展览空间中节奏的轻重缓急,突出设计的重点和亮点,有助于提炼出与文物历史文化背景相吻合的展览设计风格,让设计的核心思想与文物内涵保持一致,通过空间、色彩、材质、灯光等展陈设计语言使展览空间设计更具历史性、文化性,给参观者带来沉浸感。

(一)空间结构叙事设计

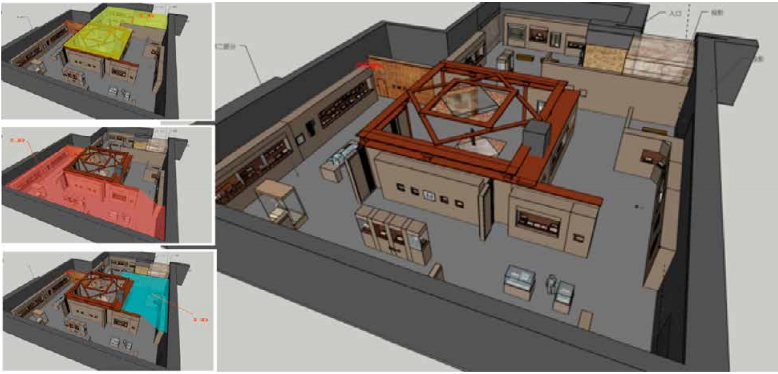

以《河西画砖古人生活》历史文化展的空间结构设计为例,通过展示空间结构设计来讲述每一个全新的故事。空间是以结构串联组合起来的,起、承、转、合的仙凡幽明的空间结构设计传递出叙事的美感。

1. 天人合一 围合式结构设计

第一部分是反映古人精神世界的氛围,利用墙体围合一个独立的空间结构设计,观众沿墙观看展品,顶棚、地面、四壁的营造都是与画像砖相关的设计元素,在封闭的空间能有效的唤起观众对时空的想象力。围合的空间结构设计在空间上起到了对限定的作用,从高度上对空间进行了限定,呈现了独立而深远的空间个性。

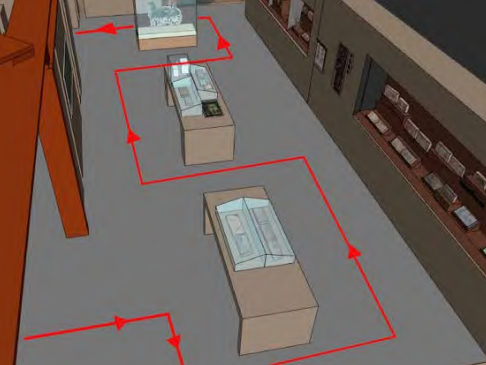

2. 多元丰富 外向式结构设计

外向式空间设计是一个开放式空间。随着光线逐步提亮进入第二部分描绘人间生活,展品采取双向型摆放使得空间格局变化丰富,展线灵活。空间上的延伸感使观众无论从局部到整体、还是远处到近处都能观看到展品,使人产生轻松的心理感觉,拉近观众与展品近距离接触,为讲述一组组趣味百态的古人市井生活故事提供了空间条件。

3. 幽明世界 下沉式结构设计

第三部分展示是墓穴后室的文物,采用局部下沉的空间结构,强化周边环境视线的提升来丰富下沉与提升的空间层次。下沉式空间结构设计使空间产生一个界限明确的高差视觉效果,在整体空间的节奏中形成竖向变化。

(二)空间层次叙事设计

展示空间的层次能形成良好的空间叙事环境,帮助观众接收到展览所要传达的讯息。空间上的层次不是单一存在,而是要与观众双方形成情感共鸣而达到互动关系,观众在流动的空间产生的沉浸感。

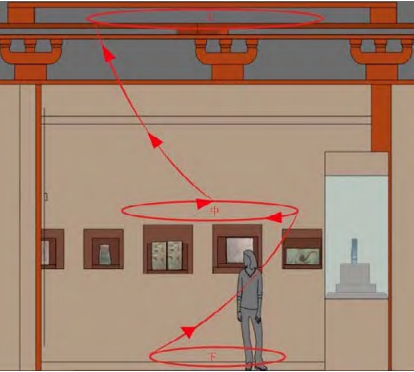

1. 纵向感

第一部分“图画世界”主要展示古人精神世界的展品,为突出展品背后的文化意义,在空间叙事上采取打破空间局限,视觉化引深空间的纵深感,强调空间的垂直感,空间自下而上通过地面、中间和顶部三个层次来叙事。顶部拔高,提高部分展厅空间视觉高度,顶部中心运用轻薄可透材质增加竖向空间的纵深感。地面采取LED雕刻灯火焰穿壁纹铺投射地砖图案,增强空间视觉中心感,中间层次是通过文物形成的四面围合空间,观众站在中心环看展品犹如打破了时空的屏障,通过画像砖与古人交流互动。

2. 交错感

第二部分因题材丰富进入开放的叙事空间,通过单向和双向去展示文物,展线产生交错和穿插变化,产生一种节奏明快的心理氛围来贴近画像砖的自由奔放的艺术特点,以及及丰富多彩市井生活的繁忙节奏。

(三)空间形态叙事

装饰图案的构图造型要素不外乎点、线、面,它是造型艺术表现的最基本语言和单位,具有符号和图形特征,能表达不同的性格和丰富的内涵。以第一部分空间形态重点举例,由点、线、面形态重构成新的空间形态,抽象的形态使伏羲、女娲等常见神话图像活化起来具有画面感。

1. 空间叙事中线的贯穿

直线分为直线和曲线,第一部分重点以直线做变化,运用直线的垂直线、水平线的穿连和重组呈现方井套斗结构给人雄伟、高大的感觉,丰富的结构层次形成聚焦感,作为此次展览的亮点设计。

5.25米的顶部利用方井套叠结构进行解构和重叠形成空间。在围合展墙上进行三层的交错叠加设计。通过线的变化形成立体空间,即二维的平面线条变三维,不断收缩形成下大顶小的倒置盖式空间结构,来减弱围合产生的封闭感,空间高度的延伸传达出深邃的虚实意境。由直线是整个藻井连接成整体的关键要素,同时也给施工带来难题,在提升展览参与性和可视性的基础上需要钢骨固定来保证观众和文物的安全。

2. 空间叙事中面的营造

面是由线而形成的。空间顶部由直线的平面围绕成正方形的面,给人庄严、大方之感。直线与透纱结合成硕大的正方形莲花图案,大面形成的莲花藻井图案给人扩张的视觉效果。根据史料记载,藻井中的莲花图案装饰早在汉代就已出现。东汉王延寿的《鲁灵光殿赋》中有“圆渊方井,反植荷蕖。[5]在面的营造设计上,采用轻薄的透纱质地来满足装饰性而且起到延伸空间作用。直线围绕成巨大的莲花图案在灯光的映衬下使观众有举首高望空旷辽阔的意境。

3. 空间叙事中点的配合

点是抽象的几何形,作为视觉单位是它具有环境空间位置的。第一部分的空间利用“斗拱”为点单位进行解构设计,围绕展墙重复排列产生串联的空间节奏。众所周知,斗拱是中国传统建筑中结构最为复杂、造型最为独特的构件,在很大程度上代表了木架建筑的技术水平。在展出的画像砖上有大量斗拱的形象。

以“斗拱”围绕形成虚面,呈现出上承屋顶,下接立柱的结构。结合力学承重原理精算出斗拱之间的距离,每个斗拱的落点都与上层有交接关系,目的是稳固上层藻井结构产生的重压,而导致直线变形,所以点的配合尤为重要。