在校园文化建设中凸显特色,关键是要找到学校独有的“基因”——可能是办学历史、学科优势、地域文化,或是长期形成的育人理念,再通过具体场景和活动让这些“基因”看得见、摸得着。

一、深挖“源头特色”,让文化有根可循

每个学校都有独特的“起点”,把它放大,就能形成不可复制的文化标签:

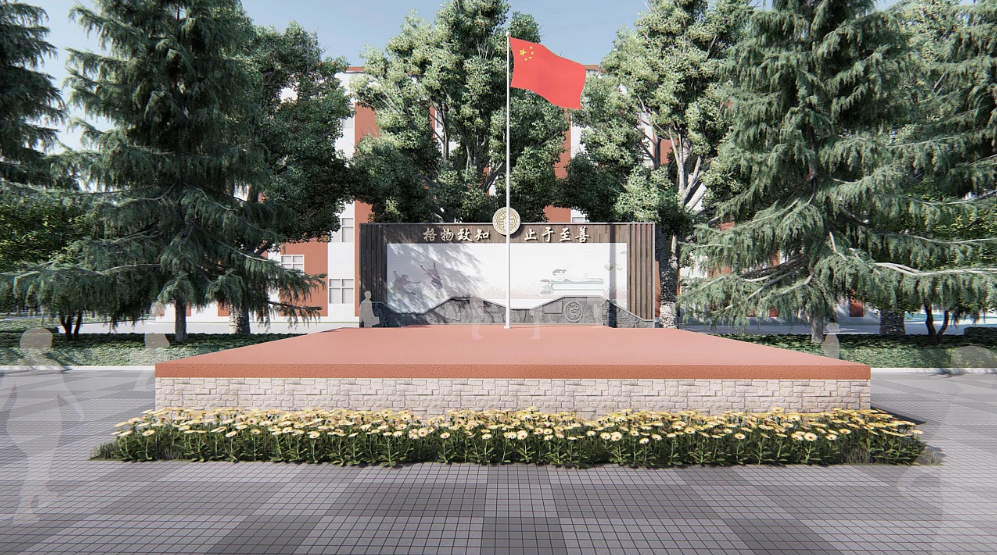

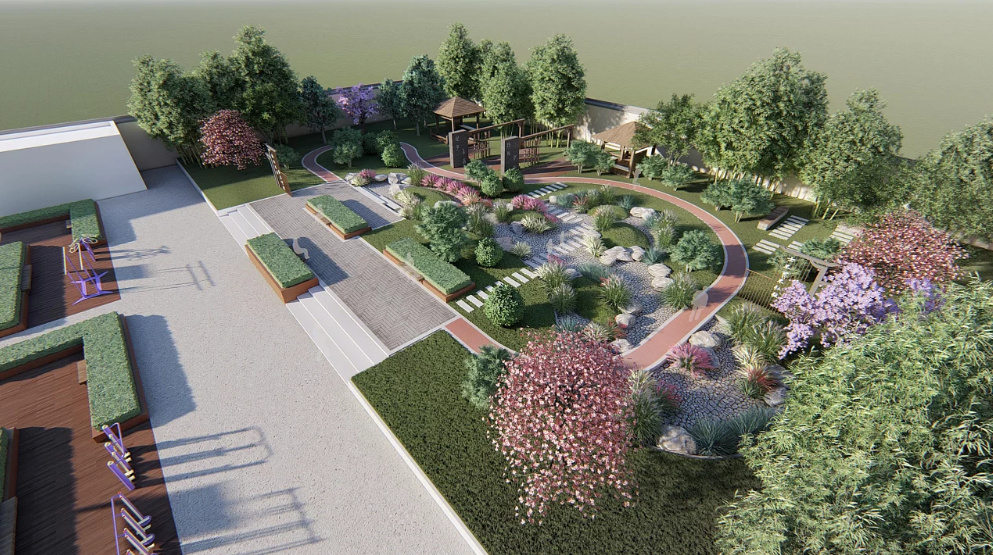

校史中的“独家记忆”:如果学校是“老校”,可以聚焦建校初心(如“战火中诞生的育人使命”),用校史长廊、老物件展览(旧教案、毕业照)还原故事;如果是“新校”,可以突出“办学愿景”(如“科技+生态融合的未来校园”),让建筑设计、活动主题都围绕这个愿景展开。

地域文化的“校园落地”:若学校地处古都,可将书法、非遗技艺融入课堂外的文化角;若在沿海城市,可打造“海洋主题”校园(走廊画航海图、社团搞海洋生物观察);若在少数民族地区,不妨让民族歌舞、手工艺成为校园活动的“标配”,让地域特色成为校园文化的“天然底色”。

学科优势的“破圈延伸”:理科强的学校,不必只搞竞赛,可把实验室“搬”到走廊(展示学生的科创模型),甚至用公式、元素周期表设计地砖图案;艺术特色校,可让涂鸦墙、楼梯转角都成为学生的“即兴画布”,连校服设计都开放给学生手绘——让优势学科不止是成绩,更是渗透在校园里的生活方式。

二、设计“专属符号”,让特色有记忆点

用统一的视觉和场景符号,强化师生对“特色”的认知:

打造“校园IP”:设计专属吉祥物(比如科技校是“小创客机器人”,生态校是“森林小精灵”),让它出现在校徽、校服、文创产品(书签、水杯)上,甚至成为校园活动的“代言人”(比如用吉祥物形象发布通知)。

提炼“一句话特色”:不用复杂的口号,用一句通俗的话概括(如“在自然里上课的学校”“每个孩子都能上台的校园”),让师生、家长一听就知道“这是我们学校的样子”,再把这句话融入校园标语、活动主题中,反复强化记忆。

三、用“特色活动”让文化“活”起来

避免千篇一律的活动,设计和学校特色强绑定的“独家项目”:

常态化的“特色仪式”:比如科技校的“每周发明展”(学生带自己的小创造站在校门口讲解),农业特色校的“丰收节”(师生一起收校园菜园的蔬菜,做成美食分享),让特色从“偶尔搞”变成“日常见”。

“跨学科”的特色融合:比如以“阅读”为特色的学校,不止办读书节,还让学生把小说改编成校园短剧(融合艺术)、用数学统计分析“全校最爱读的书”(融合理科),让单一特色延伸出多元体验。

让学生成为“特色代言人”:鼓励学生用自己的方式诠释学校特色——比如让他们拍“我的特色校园”vlog,画“我心中的校园符号”,甚至给新生设计“特色入学手册”(比如“科技校生存指南:3个必去的实验室角落”),让特色文化从“校方输出”变成“学生共创”。

四、警惕“为特色而特色”,避免形式大于内容

特色不是“贴标签”:比如喊着“创新”却从不给学生试错空间,强调“人文”却没有让学生表达的平台,只会让特色变成空壳。

小而精胜过全而杂:与其同时抓“科技、艺术、体育”多个特色,不如聚焦1-2个最有基础、最能落地的点做透,让师生提起学校,能立刻想到“我们学校最牛的是这个”。

说到底,学校特色不是“设计出来的”,而是“生长出来的”——当师生在校园里的每一天,都能感受到“这就是我们学校独有的样子”,特色文化自然就立起来了。